9月26日至29日,中国科学院新疆生态与地理研究所在阿勒泰市举办“绿色矿业与环境保护”全国博士后学术交流活动暨第二届干旱区生态与地理青年学者交流活动,邀请院士专家、青年学者共聚一堂,通过学术报告、分组讨论、现场考察结合的方式,交流分享成果,共同探讨干旱区资源环境领域前沿科学问题,服务国家干旱区生态安全重大需求。

会议合影

本次活动由全国博士后管委会办公室、人力资源和社会保障部留学人员和专家服务中心(中国博士后科学基金会)指导,新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、中国科学院人事局主办,新疆生态与地理研究所承办,新疆生地所青促会小组、团委以及新疆地理学会联合举办。

中国科学院院士、中国科学院新疆分院分党组书记、院长肖文交,联合国环境规划署科学司原司长、首席科学家刘健,新疆生地所所长张元明,新疆人社厅人才服务中心主任古丽拜克·阿合买提等领导和专家通过线上线下结合的方式参会并讲话。来自全国各地的科研院所、高校、企业的近百名青年学者参加活动。

张元明致辞

张元明代表新疆生地所致辞,对与会嘉宾表示热烈欢迎,并向指导单位、主办单位致以诚挚感谢,为青年人才送上寄语。他指出,阿勒泰是中国境内北极泰加林分布的南缘,生态气候独特、地理环境典型,在生物多样性保护与气候变化研究中具有不可替代的价值,新疆三考专门将阿勒泰列为重点区域,系统开展科学调查,本次活动在阿勒泰召开意义非凡。他强调,新疆作为国家重要的战略资源储备区和生态安全屏障,以其独特的资源禀赋与生态环境,成为开展地球科学、资源环境与可持续发展研究的天然实验室,希望与会青年人才珍惜机会,在活动中深入交流、激发创新,并通过“东部博士西部行”等好政策,走进新疆、了解新疆,到新疆开展科研工作,共同为干旱区生态安全与绿色发展贡献智慧与力量。

古丽拜克·阿合买提致辞

古丽拜克·阿合买提为活动致辞,充分肯定本次活动对凝聚青年才智、服务新疆发展的重要意义。她指出,自治区党委、政府始终高度重视人才工作,深入实施人才强区战略,设立100亿元人才发展基金,为新疆高质量发展注入了强劲动能,也让青年科技人才在重点产业和重要领域挑大梁、当主角。她强调,本次活动紧扣新疆可持续发展中的重大现实需求,意义深远,希望青年学者在院士专家的引领下,围绕绿色矿业技术、生态修复、低碳发展等前沿方向,加强跨学科协同创新,推动产学研用深度融合,努力把论文写在新疆的大地上;自治区人社部门将持续做好服务保障,不断优化完善人才工作举措,让更多青年英才在新疆这片广阔天地中“干事有平台、成长有支撑、生活有温暖”

肖文交院士报告(线上)

刘健研究员报告

学术报告环节,肖文交、刘健等7名专家学者受邀作主旨报告。肖文交院士以额尔齐斯增生杂岩及构造意义为主题,系统阐述了其团队在该领域的创新研究成果,为青年学者拓展学术视野、提升科研创新能力提供了重要启发和指导;刘健研究员围绕Science Policy Action Dynamics主题作报告,为青年人才深刻把握全球环境治理中科学政策与行动实践之间的内在联系,提供了宝贵的国际视野。

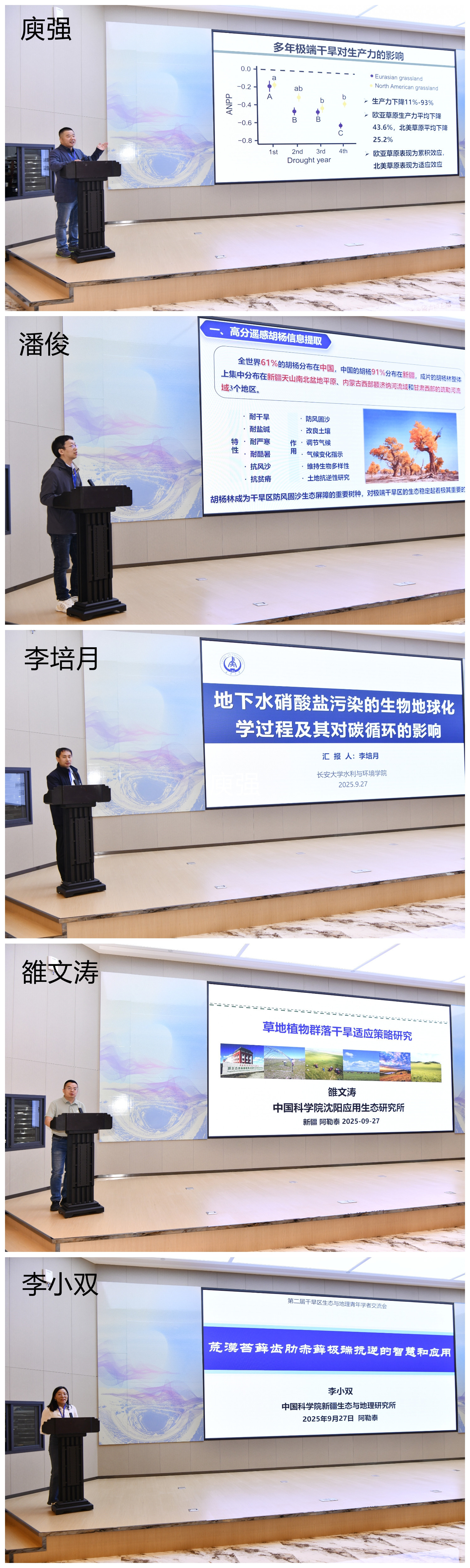

分享交流

北京林业大学庾强教授、武汉大学潘俊教授、长安大学李培月教授、中国科学院沈阳应用生态研究所雒文涛研究员、中国科学院新疆生态与地理研究所李小双研究员分别围绕极端干旱对草原生态系统生产力的影响、干旱区生态遥感信息智能感知、地下水硝酸盐污染的生物地球化学过程及其对碳循环的影响、草地植物群落干旱适应策略研究、荒漠苔藓齿肋赤藓极端抗逆的智慧和应用等主题,与大家分享交流。参会青年学者与报告专家交流互动,围绕报告内容踊跃提问,就学科前沿问题与各位专家进行了深入探讨,现场学术氛围浓厚,充分展现了高水平学术交流的深度与活力。

小组会场-1

小组会场-2

参会青年学者围绕“地质过程与关键资源利用”“干旱区水循环与水资源安全”“干旱区生物多样性保护与利用”“脆弱生态系统过程与可持续发展”四个关键议题开展小组讨论,多名青年学者代表分享了最新研究成果,现场讨论气氛热烈,大家踊跃提问、各抒己见,在不同学科观点的碰撞中激发创新思路,展现了跨界交流的活力与深度,有效促进学科交叉融合。通过研讨,进一步凝聚了关于干旱区资源环境协同治理的共识,为相关领域的科研合作提供了新视角。

实地考察

活动组织参会学者赴可可托海三号矿坑、阿依果孜矿洞和地质陈列馆等开展实地考察,接受红色教育。大家深入井下巷道,亲眼目睹不同年代开采留下的痕迹,参观老照片、采矿工具及矿石标本等珍贵实物,了解这座“功勋矿”为国家偿还外债和“两弹一星”研制作出的历史性贡献,深化了青年学者对资源开发历史脉络与绿色发展现实意义的理解,进一步激发扎根边疆、科技报国的使命担当。